个贷不良资产处置的问题和方法

作者 l 戴星 出品 l 信贷风险管理

近几年由于国际影响及国内经济变化,以房地产、票据等为核心的大额对公资产不良率快速增长,同时因大额贷款利率的普遍调低,对公贷款业务的利润萎缩明显,不少金融机构都将零售和个贷业务作为重点发展领域。借助金融科技发展,5年来个贷业务规模高速增长,行业存量余额(去掉居民房贷)占比近四分之一。从负债端看,房贷之外的个人债务人已超过3亿人,合格个贷人群的覆盖率超过87%,行业市场发展迅速接近天花板。

伴随个贷业务快速增长而来的是逾期和不良比率的攀升,行业M2以上的逾期比率已超过12%,不少小行的个贷不良率突破5%,个贷不良率的三年增速超过50%,已成为房地产贷款之外,带动银行不良增长的新引擎。

2022年以来,金监总局、财政部等主管部门为化解个贷不良压力,对银行等金融机构合规处置不断松绑,出台了简易核销及尽职免责、开放批量不良债转、与司法联动调处等政策,推动了个贷不良资产处置的快速化解机制的建立。在金融机构个贷处置需求暴涨的同时,个贷不良资产批量处置的收益案例吸引了大量社会投资,个贷不良资产交易越发活跃,仅从银登市场的交易规模看,交易规模三年平均增速超过100%,交易规模突破千亿,个贷不良资产处置迎来了市场的风口。

但风口并不等于盈利,与早期互联网风口依赖上市退出的“致富之路”不同,个贷不良资产处置行业只能以扎扎实实的处置收益来盈利,社会资本扎堆买不良资产包容易,但想“买到即挣钱”却是不可能的。一些原来对公不良为主的AMC在转型个贷不良后不仅没有盈利反而出现亏损,也有不少其他行业的社会投资者以互联网、高科技投资思路博个贷不良资产行业的投资收益,项目却最终折戟沉沙。应该看到,作为信贷源头的专业金融机构,本身都缺少化解不良个贷增速的能力,更何况社会投资者和对公出身的AMC呢。无论是要“卸压“的金融机构,还是想吃到红利的投资者,想从个贷不良这块“吃到肉”,一定要在理解个贷不良资产行业的特点和问题基础上。

与对公大额不良资产的逐一“庖丁解牛”不同,个贷不良资产并不关注于某个逾期债务人的个性化情况,而是强调不良资产的批量化共性问题。比如个人债务人的进件渠道(如某个流量APP或地区门店的包装进件和反欺诈能力)、产品设计中的BUG(风控逻辑或进件逻辑问题)、产品利率的合理性(天然吸引的客群),这些个贷不良资产诞生的要素把握,对于化解压力的金融机构来说,是关上新增不良阀门的关键,而对于拿不良资产来处置者来说,就是处置对象的画像,是决定处置方案和定价的核心。

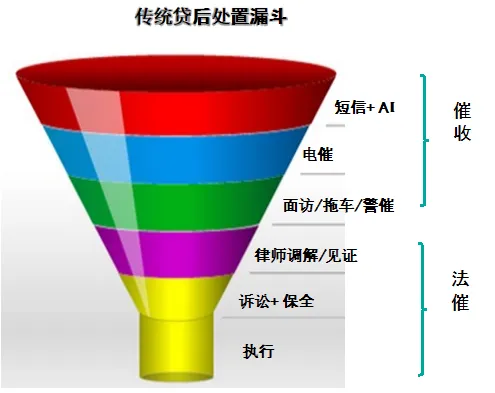

传统的个贷不良处置手段主要如下面:

其中,催收,特别是电催是最主要的手段,但从2020年以来,“扫黑除恶”和消费者保护,以及新的刑法出台等,大大限制了传统电催的应用。中国互联网金融协会拟出台的催收行业标准,对催收作业的频次及可使用信息还将做进一步细化,以往靠“江湖”手段获得高回款的时代已去,对于M6以上的个贷资产,电催的回款效率普遍降到4%以内,加上“反催收”盛行,合规风险加大,依靠这种传统催收已无法应对金融机构个贷逾期和不良的化解压力。

依据借贷合同进行直接法诉成为金融机构和AMC们不得已的选择,但却遭遇了人民法院建设和谐社会,年压降案件5%的刚性要求。大量小额个贷案件既无法按简易流程快速起诉,也无力承担传统诉讼方式的高额处置成本和过长处置周期,个贷不良的法诉处置逐渐变成“鸡肋”。据不完全统计,2021年-2022年个贷的当年诉讼立案率约在30%,2024年则降到10%,2025年预计随着案件量激增,立案率将降到个位数,传统法诉之路明显无法承接行业的处置需求。

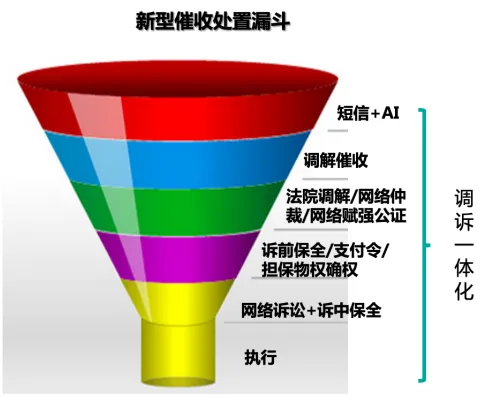

那么出路是什么?就是更多借助我国司法改革后的发展成果,从非诉多元解纷机制寻求解决方案。

在新的个贷不良处置手段中,调解、保全、仲裁,以及法院的特别程序,都将是处置的主力军。但这些手段的运用,一是综合运营能力的体现,二是金融机构和处置主体的体制机制适应力的体现,三是利益分配组合的能力体现。而这些,正是大多数从事个贷不良资产处置的金融机构所欠缺的。比如:合同管辖和送达的设定,不再由法务决定,而要由处置业务端来预先设定;金融机构不良资产处置的设计(如仲裁、公证、调解)需要在产品设计阶段即进行POC;处置机构的催收是否与人民调解、法院保全等手段可以配合联动;证据的提取、上传和文书形成是否具备科技能力;是否有灵活调解谈判的底线政策;是否具备向司法灵活处置合规给付费用的能力等。

这些新的个贷处置能力形成非一夜之功,需要金融机构或处置机构具备清晰的行业政策知识和处置经验。而大部分个贷不良资产的处置主体,目前连人员、机构的培训都还没有做好准备,不少人身在其中,还在抱着传统处置的经验,需要建立与时俱进的新理念和新知识体系。

不良资产的定价,是一种投资理念,背后潜台词是把不良资产作为可以分拆或直接买卖的资产。定价就是市场估值,拿的低而卖的高,就是不良资产定价赚钱的基本思路。但目前定价与个贷不良资产的处置其实没有什么关联。

对公不良资产处置存在完整的破产机制,资产处置方式与资产的贬值挂钩,需要由法律人士基于处置方式来评估处置效率,由此来定义不良资产的估值。但个贷不良资产,原则上人不死债不烂,资产会因债务人当前偿付能力不足而短期贬值,但从长期看则一定是增值,这与对公处置的逻辑完全不同。原理上只要债务不过时效,个贷不良资产本金原值就是其最大估值,而之所以市场上出现低于一折的交易价格,是因为出售主体的资金占用时间成本和投资不良资产包的收购资金时间成本导致的。也就是说,银行着急卖的资产是短期内处置不了的,又不想挂在账上避免追责,所以愿意快速核销并贱卖,而收购资金来自于短期投资,需要快速回收则想拼命压低价格买入,这才构成了个贷不良资产的交易价格。来自于这类机构的定价需求,其实直接参考银登等交易市场价格即可。

而当收购个贷不良资产的资金来自于自有资金且不追求过短收益,则目前市场定价的方法几乎无用。在这种情况下的定价核心来自于对资产包本身内容的核定,有多少资产是真实的,有多少资产是可以找到债务人的(包括通过司法手段),有多少资产还在时效范围内,有多少资产存在恶意欺诈,债务人群体可能收入增长的趋势是什么,这些才是定价的合理依据。希望通过处置来扎扎实实获得定期收益的,除了上述资产内容核定外,则要根据不同债务人类型可用的处置手段回款指标来给债务人进行分层,基于处置概率来进行分析定价,但这需要非常多的不同手段处置经验,绝非一般行业处置人员所胜任的。

在个贷债务人被定义为消保主体后,由于缺乏对债务人欠款情景甄别的手段,反催收一度尘嚣日上。不少“扫黑除恶”后被迫从催收行业转出的人员,摇身一变成为反催收专业人员,由于这些人员熟悉传统催收的门道,在他们的协力下,不少以新人为主的催收机构被反催收借助监管之力打击,金融机构的清收部门在合规压力之下也不胜其扰,不得不出台很多有利于欠款者的政策,又进一步推高了反催收的气焰。近两年来,金融监管部门联合司法力量也在不断打击反催收,但总体来看,由于相比催收机构,反催收更为分散且多披着合法外衣,对反催收的打击力度远要小于非法催收,反催收借助合规监管的执法,成本低且收益快,已经成为越来越多催收人员转型的方向。

之所以反催收十分猖獗,根子在于个贷不良资产处置的短平快思维,无论金融机构还是不良资产处置机构,在个贷不良资产处置时都强调时效性,在内部考核及外委过程中也始终将短期回款率放在首位,在合规压力越来越大的情况下,处置机构面对短期指标和合规的“要。。又要。。还要。。”的要求,最好的策略就是追求短期的不择手段,长期的频换马甲。也就是短期内放任催员不择手段逼迫债务人回款,而合规压力一到就采取换公司或者裁员等手段逃责,而金融机构的个贷处置人员也往往通过合同约定将关键责任外推,由此达到考核要求。而反催收正是抓住短期的不择手段这点,利用监管要求或法律法规,定向挖坑再猛力一击,为自己获取免债打折,甚至倒赔的利益。如果短平快这类简单粗暴的考评思维不变,反催收的获益点始终存在,这个结很难解开。

从化债手段上来说,个贷不良的处置机构与司法部门的合法处置手段结合越多,则相对来说应付反催收的能力越强。如将催收与调解结合,通过合法合规的调解程序可以降低一部分非法催收的风险;将法院诉中调解与催收配合,可以解决一部分催收的个人隐私侵害问题;利用AI判别并将经侦的配合调查纳入谈判流程,可以打击一些反催收或欺诈团体等。但这些手段总体上也只是解决部分问题,不能从根本动摇反催收的发展。

个贷不良资产处置是长期且需要耐心的行业,合规地磨债务人,以时间换收益是最终的出路。不能指望某种政策出台就能一刀切解决“坏人”,对于金融机构来说,放款时关上高风险闸口,处置时耐心使用各种合法合规工具,这是对付反催收等黑灰产的长期路径。